Das Schweizer Forschungsprojekt Circubat forscht an einem zirkulären Wirtschaftsmodell für Lithium-Ionen-Batterien. Dabei wird in mehreren Abschnitten im Lebenszyklus der Batterie nach innovativen Recycling-Lösungen gesucht. Ein Projekt, von dem die Elektrobranche und die Schweizer Wirtschaft profitieren können.

Autor: Nicola Senn

Lithium-Ionen-Batterien sind derzeit die am häufigsten verwendeten Batterien für Elektrofahrzeuge. Sie überzeugen mit einer hohen Energiedichte, einer langen Lebensdauer, geringem Gewicht und sind daher immer mehr gefragt. Im Jahr 2022 lag die weltweite Nachfrage bei rund 700 GWh. Bis ins Jahr 2030 wird sie voraussichtlich bis auf 4700 GWh anwachsen¹.

Den mit Abstand grössten Anteil der Nachfrage machen Lithium-Ionen-Batterien für den Mobilitätssektor aus. Die Zahlen lassen mehr als ansatzweise vermuten, welche Mengen in den kommenden Jahren produziert werden. Folgerichtig werden zunehmend Batterien das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Doch was passiert dann, und wie viele Altbatterien werden in der Schweiz anfallen?

Mit dieser Frage beschäftigt sich das 2022 initiierte Schweizer Forschungsprojekt Circubat. Seit über drei Jahren arbeiten sieben Schweizer Forschungsinstitutionen unter dem Lead der Berner Fachhochschule (BFH) daran, ein nachhaltiges und zirkuläres Geschäftsmodell für Lithium-IonenBatterien in der Schweiz zu entwickeln.

Für die Produktion dieser Batterien werden kritische Rohstoffe benötigt. Darunter sind mit Nickel, Kobalt und Lithium Rohstoffe, deren Gewinnung einerseits hart umkämpft ist, andererseits teilweise unter menschenrechtsverletzenden Arbeitsbedingungen stattfindet. Mit zirkulären Geschäftsmodellen soll künftig mehr Unabhängigkeit von den Primärrohstoffen geschaffen sowie die ökologische und soziale Bilanz wesentlich verbessert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützen die Schweizer Agentur für Innovationsförderung Innosuisse sowie 24 Industriepartner aus verschiedensten Bereichen wie Mobilität, Energie oder Materialwirtschaft das Projekt finanziell. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Flagship Initiative der Innosuisse zur Förderung Systemischer Innovation.

Ende dieses Jahres wird das Projekt Circubat abgeschlossen. Es lohnt sich deshalb, sich einen Überblick darüber zu verschaffen:

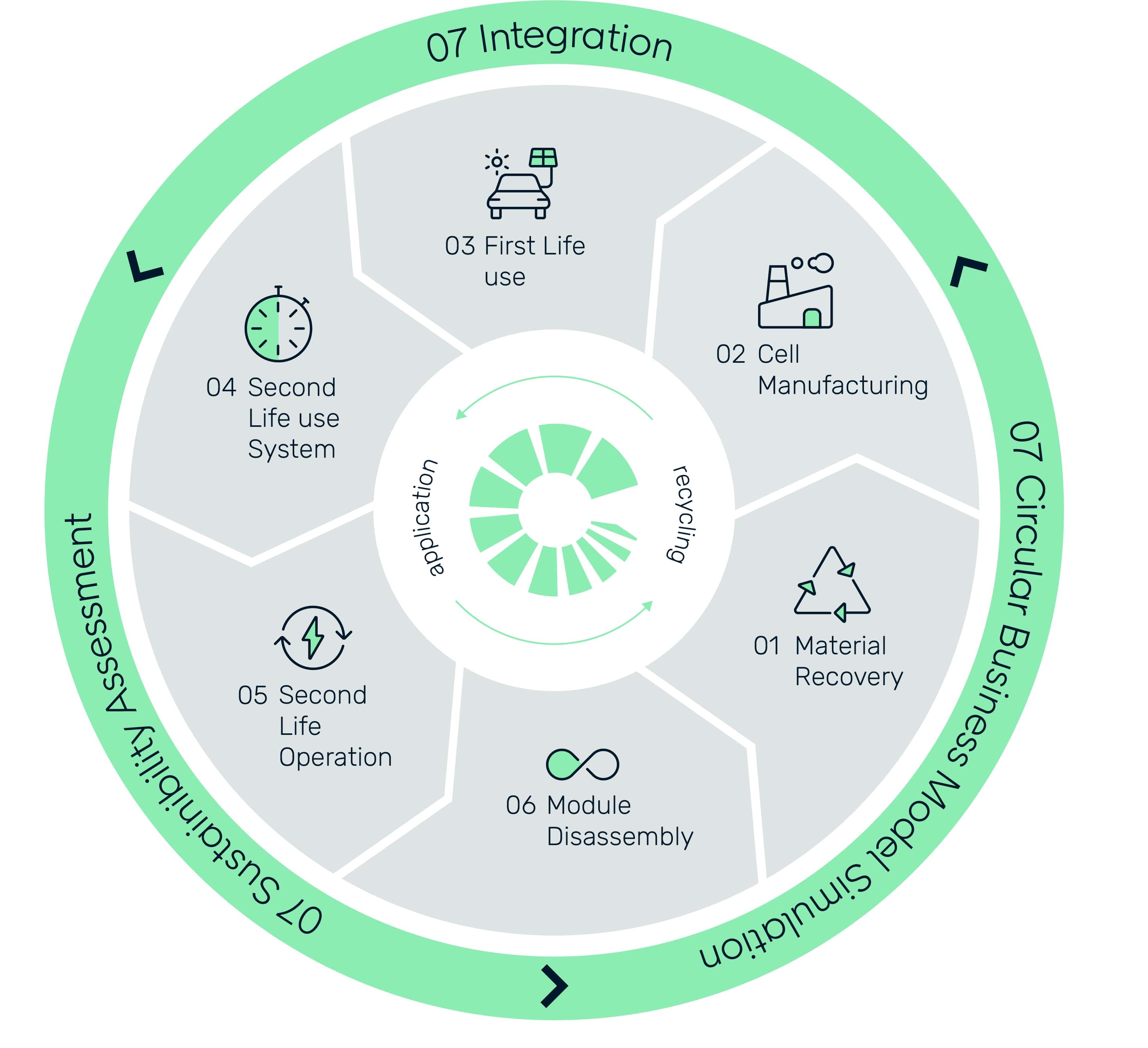

Circubat wurde in sieben Teilprojekte unterteilt. Sechs davon suchen in je einem wichtigen Abschnitt des Lebenszyklus von Lithium-Ionen-Batterien – von der Batteriezellenproduktion bis hin zur Rückgewinnung und Wiederaufbereitung der Materialien (siehe Abbildung) – nach innovativen Lösungen. Im siebten Teilprojekt wird einerseits der Austausch innerhalb des Konsortiums gefördert, andererseits wird ein umfassendes Kreislaufwirtschaftsmodell für Lithium-Ionen-Batterien in der Schweiz erstellt.

Neue Lösungsansätze werden dabei bereits mit ersten Daten aus dem Labor auf ihren ökologischen Mehrwert untersucht. An jedem Teilprojekt sind unterschiedliche Forschungsinstitutionen und Industriepartner beteiligt, die die für das Teilprojekt erforderlichen Kompetenzen einbringen.

Erstnutzung der Batterie optimieren

Ein grosser Nachhaltigkeitsfaktor eines Produkts ist die Lebensdauer – so ist es auch bei der Batterie. Um den sogenannten First-Life-Use (die Erstnutzung) von Lithium-Ionen-Batterien zu optimieren, arbeitet das Forschungsprojekt Circubat daran, das Alterungsverhalten zu analysieren. Auf Basis erhobener Daten sollen die Hauptfaktoren ermittelt werden, die den grössten Einfluss auf den Kapazitätsverlust einer Batterie haben. Faktoren können beispielsweise die Anzahl der Ladezyklen oder die Stromstärken sein. Mit dem Einsatz von Big Data und künstlicher Intelligenz sollen Batterien kontinuierlich überwacht werden, um Anwendern ein Feedback zu geben, wie die Nutzung verbessert werden kann.

→ 03 First Life use

Verlängerte Lebensdauer in der Zweitnutzung

Hat eine Batterie ihre First-Life-Lebensdauer überschritten, ist je nach Zustand ein Second-Life-Einsatz (Zweitnutzung) sinnvoll. Lithium-Ionen-Batterien aus E-Fahrzeugen verfügen dann oft noch über 70–80% ihrer Kapazität. Die Batterie landet also nicht direkt im Recycling, sondern kann beispielsweise als stationärer Energiespeicher für Gebäude oder in anderer Form weitergenutzt werden.

Second-Life-Batterien können in der Regel über zehn bis 15 Jahre weiterverwendet werden. Da bei älteren Batterien ein höheres Sicherheitsrisiko besteht, arbeitet das Forschungsprojekt an Lösungen, die sichere Second-Life-Anwendungen ermöglichen. Auch der Second-Life-Markt soll unterstützt werden, um die Anwendungen von gebrauchten Batterien zu vereinfachen.

→ 04 Second Life use System

→ 05 Second Life Operation

Demontage und Designrichtlinien für Batteriesysteme

Doch wenn die Batterie auch für Second-Life-Anwendungen nicht mehr geeignet ist, stellt sich die Frage: Wie kann sie effizient recycelt werden? Die Demontage der Automobilbatterien stellt den Recyclingprozess vor eine grosse Herausforderung. Da die genutzten Batterien unterschiedlich beschaffen und teilweise beschädigt sind, muss die Demontage oft individuell erfolgen. Nur so kann ein grosser Anteil der Materialien in hoher Reinheit wiedergewonnen werden. Das Projekt arbeitet hier an der Entwicklung einer kollaborativen Robotik, die mit dem Menschen zusammenarbeitet.

Mit künstlicher Intelligenz und gesammelten Datensätzen werden diese Roboter angelernt, um bei der Demontage zu unterstützen. Damit die Batterien künftig einfacher in ihre ursprünglichen Bestandteile zerlegt werden können, erarbeitet das Projekt zudem Designrichtlinien für die Batterieproduktion.

→ 06 Module Disassembly

Material Recovery – Rückgewinnung von hochwertigen Materialien

Damit Batterien nachhaltiger werden und die Abhängigkeit von Rohstoffen zukünftig vermindert wird, müssen hochwertige Materialien wie Lithium, Nickel, Kobalt oder Mangan mit Recyclingquoten von nahezu 100% zurückgewonnen werden. Circubat arbeitet an Rückgewinnungsmethoden, bei denen die Materialien einen möglichst hohen Reinheitsgrad aufweisen, um idealerweise ohne zusätzliche Aufbereitung für die Produktion neuer Batterien verwendet werden zu können.

→ 01 Material Recovery

Cell Manufacturing – Zirkuläre Bauweise

Aus den zurückgewonnenen Rohstoffen können dann neue Batterien produziert werden. In diesem Bereich forscht Circubat an der Entwicklung von nachhaltigeren Produktionsverfahren der Batteriezellen. Für eine Kilowattstunde Speicherkapazität einer Lithium-Ionen-Batterie werden im Schnitt zwischen 20 und 40 Kilowattstunden Energie benötigt. Mit einem trockenen, lösungsmittelfreien Elektrodenbeschichtungs-Verfahren könnten beispielsweise bis zu 40% des Energiebedarfs in der Produktion von Zellen eingespart werden.

→ 02 Cell Manufacturing

Nachhaltigkeit wirtschaftlich machen – zirkuläre Geschäftsmodelle

Der technische Fortschritt allein reicht nicht aus, um die Kreislaufwirtschaft zu etablieren – es bedarf ebenso neuer Wirtschaftsmodelle, die den gesamten Lebenszyklus der Batterie abdecken.

Für Circubat untersucht deshalb die Universität St.Gallen die sozio-ökonomischen Faktoren, die Einfluss auf ein zirkuläres Wirtschaftssytem für Lithium-Ionen-Batterien in E-Fahrzeugen in der Schweiz haben. So wird beispielsweise untersucht, an welchem Punkt Second-Life-Use-Batterien im Vergleich zu neuen Batterien wettbewerbsfähig gemacht werden könnten. Weiter werden neue Lösungsansätze auch bereits mit ersten Labordaten einer Life-Cycle-Analyse (LCA) unterzogen, um sie auf ihren ökologischen Mehrwert zu untersuchen.

→ 07 Sustainable Business Model

Die grosse Herausforderung steht noch bevor

Noch gibt es zwar wenige Batterien, die sich am Ende ihres Lebenszyklus befinden. Schon bald wird sich das allerdings ändern. Die ersten grossen Mengen an gebrauchten Automobilbatterien werden zwischen 2030 und 2035 das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Wenn man sich die Marktzahlen zur Produktion von Autobatterien anschaut, wird das Recycling noch zu einer grossen Aufgabe für Wirtschaft und Gesellschaft.

Jüngste Untersuchungen, die im Rahmen von Circubat an der Universität St.Gallen durchgeführt wurden, zeigen, dass 2030 in der Schweiz Altbatterien aus der Elektromobilität mit einer Kapazität von insgesamt 3,6 GWh erwartet werden². «Umso wichtiger ist es, bereits jetzt die Rahmenbedingungen zu schaffen und Technologien zu entwickeln, um dann mit diesen Mengen an Batterien umgehen zu können», betont Gesamtprojektleiter Prof. Dr. Andrea Vezzini.

Das Projekt Circubat zeigt, dass es entlang dem gesamten Zyklus noch technologische Herausforderungen gibt. Da wären einerseits die Unterschiede im Design von Batteriepaketen zu nennen, die die Demontage erschweren. Vezzini betont deshalb: «Die Produktion und das Recycling müssen eng miteinander zusammenarbeiten, um die Batterie in allen Belangen so nachhaltig wie möglich zu gestalten.»

Regulatorische Hürden

Andererseits gibt es auch regulatorische Herausforderungen, wie die EU-Batterieverordnung. Sie enthält unter anderem Vorgaben für den Rezyklatanteil von Rohstoffen wie Kobalt, Lithium oder Nickel für neue Batterien. Regulatorien wie diese stärken zwar den Markt für zurückgewonnene Rohstoffe, schränken aber gleichzeitig den Markt für die Second-Life-Anwendung ein.

So sieht das auch Prof. Dr. Andrea Vezzini: «Wenn durch die EU-Batterieverordnung Anreize für das Recycling von Batterien geschaffen werden, kann das den Second-Life-Markt einschränken. Die Batterien sind dann gegebenenfalls nicht mehr wirtschaftlich rentabel für eine Zweitanwendung. Das sind Aspekte, die wir vor allem mit der Universität St.Gallen untersuchen.»

Vielversprechende Chancen

Den Herausforderungen stehen vielversprechende Chancen gegenüber. Bereits jetzt werden sehr hohe Recyclingquoten erzielt. «Aktuell ist es bereits möglich, rund 92–93% der Materialien zurückzugewinnen», erklärt Prof. Dr. Andrea Vezzini. Auch bei der Herstellung von Batterien kann der Fussabdruck deutlich reduziert werden: «Die Herstellung von Batterien ist der energieintensivste Teil des Lebenszyklus. Hier besteht enormes Potenzial zur Einsparung.»

«Wenn die EU-Batterieverordnung Anreize für das Recycling von Batterien schafft, kann das den Second-LifeMarkt einschränken.»

Wie die Elektrobranche von Circubat profitieren kann

Besonders Second-Life-Anwendungen bieten attraktive Perspektiven. Sie verlängern nicht nur die Lebensdauer und damit die ökologische Bilanz, sondern schaffen auch neue Möglichkeiten für die dezentrale Energieversorgung. Mit dem zunehmenden Ausbau von Photovoltaik und der zunehmend dezentralen Energieversorgung steigt der Bedarf an stationären Batteriespeichern. Die Anwendung von Second-Life-Batterien bietet hier insbesondere für die Elektrobranche eine Marktchance. Die Second-Life-Speicherlösungen könnten künftig eine ökologisch sinnvolle Alternative zu Speichern mit neuen Batterien darstellen und vermehrt gefragt sein – ob integriert in PV-Anlagen oder Smart-Grid-Lösungen.

Die Schweiz als Recyclingstandort in Europa

Das Batterierecycling nimmt europaweit Fahrt auf. Dazu beitragen soll und wird auch die Schweiz. Partner von Circubat ist beispielsweise die europaweit tätige Schweizer Recyclingfirma Librec AG, die ihre Recycling-Anlage am 4. April 2025 in Biberist in Betrieb genommen hat. Mit einer Kapazität von rund 12000 t wird sie künftig zum Batterierecycling beitragen. Einen Recyclingstandort für Batterien in der Schweiz zu haben und die Sammlung in Europa somit dezentral zu organisieren, ist darüber hinaus auch aus ökonomischer Sicht sinnvoll. Der Transport von gebrauchten Batterien ins Ausland ist mit erheblichen logistischen Herausforderungen und hohen Transportkosten verbunden.

Ein langer Weg bis zum Kreislauf

Das Projekt Circubat steht bereits kurz vor dem Abschluss. Im kommenden November werden der Öffentlichkeit im Rahmen der «International Conference on Circular Economy for Lithium-Ion Batteries» die Ergebnisse und Erkenntnisse präsentiert. Das Projekt zeigt, dass es mehr ist als ein reines Forschungsprojekt. Entlang dem zirkulären Modell entstehen Chancen für neue Geschäftsfelder innerhalb der Schweizer Wirtschaft.

Bisher blicken die Projektverantwortlichen und der Gesamtprojektleiter Prof. Dr. Andrea Vezzini zufrieden auf den erreichten Fortschritt, gestehen jedoch ein, dass es zu einem zirkulären Modell noch ein langer Weg ist: «Wir sind sehr zufrieden mit unserem Fortschritt. Wir sind uns aber auch bewusst, dass dies nur der erste Schritt ist. Es ist eine lange Reise, die wir unternehmen müssen, um einen vollständigen Systemwechsel zu erreichen und ein Kreislaufwirtschaftsmodell für Lithium-Ionen-Batterien zu schaffen.»

1 https://www.mckinsey.com/ industries/automotive-andassembly/our-insights/battery2030-resilient-sustainableand-circular (abger. 25.02.2025)

2 J. Seika and M. Kubli, «Repurpose or recycle? Simulating end-of-life scenarios for electric vehicle batteries under the EU battery regulation», Sustainable Production and Consumption, vol. 51, pp. 644–656, Nov. 2024, doi: 10.1016/j. spc.2024.09.023.

International Conference on Circular Economy for Lithium-ion Batteries

13.–14. November 2025, BERNEXPO, Bern

Kontakt: Berner Fachhochschule, Technik und Informatik Viktor Hangartner, info@circubat.ch

Impressum

Textquelle: Nicola Senn

Bildquelle: Berner Fachhochschule

Informationen

www.circubat.ch

Veröffentlicht am: