Ein Aspekt, der oft unterschätzt wird, wirtschaftlich aber massgebend ist, ist die richtige Dimensionierung von Leitungen.

Autor: Beat Schenk

Redaktionelle Bearbeitung: eTrends

Neben der Sicherheit und Funktionalität spielt die Energieeffizienz elektrischer Anlagen eine immer wichtigere Rolle. In vielen Installationen wird noch immer nach der alten Faustregel gearbeitet, wonach der Leitungsquerschnitt «so klein wie möglich, aber so gross wie nötig» gewählt werden soll. Dabei zeigt sich zunehmend, dass diese Methode nicht nur hohe Energieverluste verursacht, sondern auch wirtschaftlich suboptimal ist.

Durch die Wahl grösserer Leitungsquerschnitte lassen sich elektrische Verluste reduzieren, was sowohl den Energieverbrauch als auch die langfristigen Kosten senkt. Zwar steigen die Investitionskosten für Material und Installation, doch bereits nach wenigen Jahren, in manchen Fällen sogar nach wenigen Monaten, gleichen die Einsparungen diese Mehrkosten aus.

Warum grössere Leitungsquerschnitte wirtschaftlicher sind

Jede elektrische Leitung hat einen Widerstand, der dazu führt, dass ein Teil der übertragenen Energie in Wärmeverluste umgewandelt wird. Besonders bei langen Kabelstrecken für hohe Leistungen und Anlagen mit hohen Betriebsstunden kann sich der durch die Verluste entstehende finanzielle Schaden schnell summieren.

Ein grösserer Leitungsquerschnitt reduziert den elektrischen Widerstand und damit die Wärmeverluste. Dadurch wird die Energie für die vorgesehene Nutzung und nicht für das Erwärmen des Kabels und der Umgebung verwendet, die Anlage wird effizienter. Zudem bleibt die Spannung am Ende der Leitung stabiler, was insbesondere für empfindliche Geräte oder leistungsintensive Verbraucher von Vorteil ist. Nicht nur die Verluste werden verringert, auch die Funktionalität wird gewährleistet.

Allerdings bringt ein grösserer Querschnitt auch Herausforderungen mit sich. Mehr Kupfer bedeutet höhere Materialkosten. Zudem benötigen dickere Kabel mehr Platz in Kabelkanälen und Verteilerschränken, was insbesondere bei beengten Installationen eine Rolle spielen kann. Diese Aspekte müssen in der Planung berücksichtigt werden.

Langfristige Einsparungen durch reduzierte Verluste

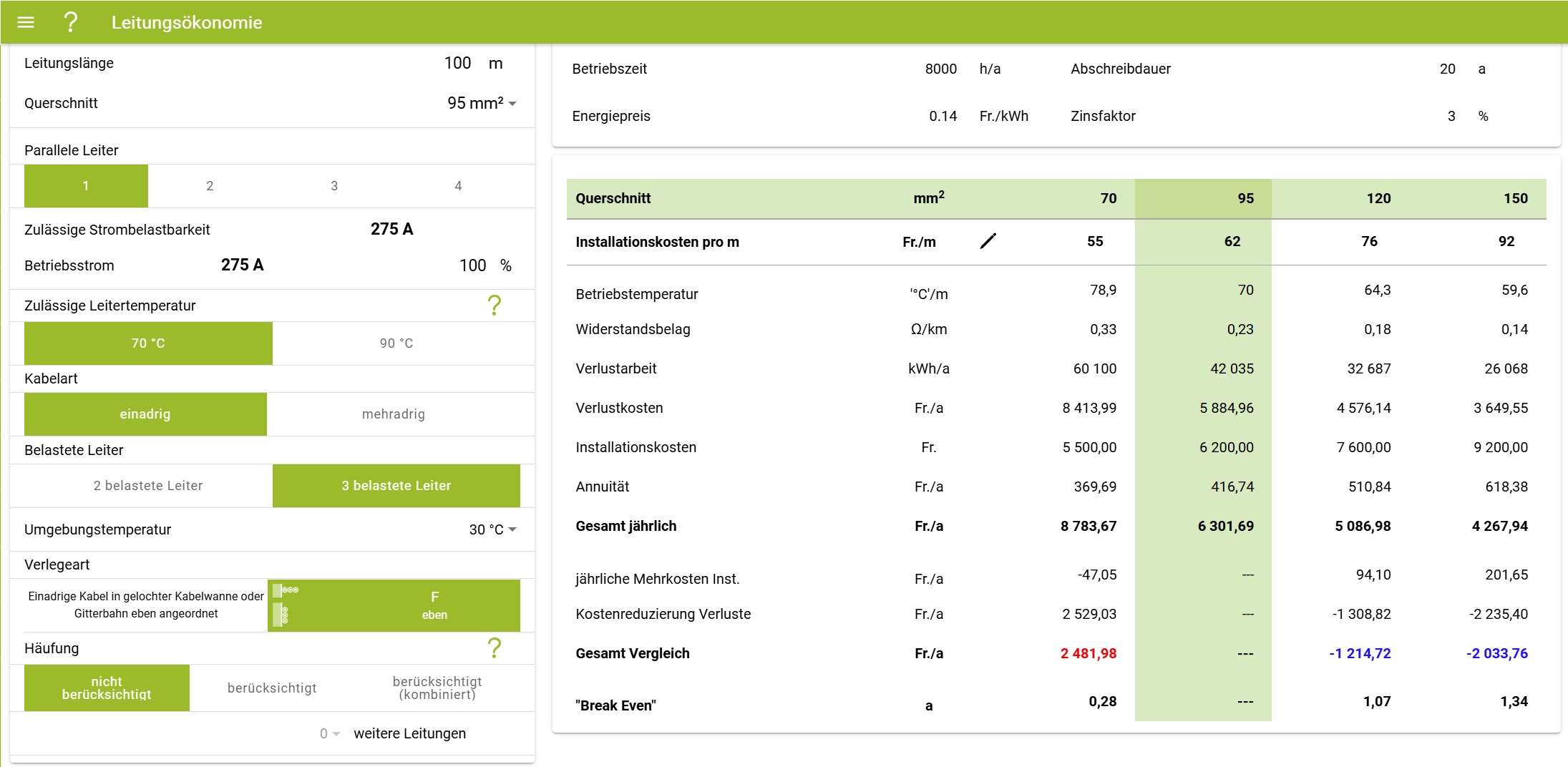

Die Frage, ob sich ein grösserer Leitungsquerschnitt lohnt, lässt sich rechnerisch beantworten. Entscheidend sind Faktoren wie die Stromstärke, die Länge der Leitung und die Betriebsdauer der angeschlossenen Verbraucher. Bei Anlagen, die nur wenige Stunden pro Woche in Betrieb sind, machen sich die Einsparungen erst nach sehr vielen Jahren bemerkbar.

In Betrieben mit Dauerbelastung, wie etwa Produktionsanlagen oder Rechenzentren, kann sich die Investition in einen grösseren Querschnitt bereits nach einem Jahr oder sogar nach wenigen Monaten amortisieren.

«Ein grösserer Leitungsquerschnitt reduziert den elektrischen Widerstand und damit die Wärmeverluste.»

Ein einfaches Beispiel verdeutlicht dies: Wird für eine Maschine mit hohem Energiebedarf eine Zuleitung mit einem grösseren Querschnitt gewählt, sinken die jährlichen Energieverluste spürbar. Wenn dadurch pro Jahr mehrere hundert Franken an Stromkosten eingespart werden, sind die Mehrkosten für den grösseren Leitungsquerschnitt nach kurzer Zeit ausgeglichen. Besonders bei Anlagen mit hoher Last und vielen Betriebsstunden ergibt sich eine erhebliche Reduktion der Energiekosten über die gesamte Lebensdauer hinweg.

Eine Klimaanlage in einem Bürogebäude, die über eine zu klein dimensionierte Leitung versorgt wird, kann beispielsweise durch die Wärmeverluste in den Leitungen über Jahre hinweg beträchtliche Zusatzkosten verursachen. Würde man hier einen um eine Stufe grösseren Querschnitt wählen, könnte sich diese Massnahme bereits innerhalb von zwei Jahren bezahlt machen. Noch schneller amortisiert sich ein grösserer Querschnitt in industriellen Anwendungen, wo Maschinen oft über 7000 Stunden im Jahr laufen. Hier kann sich die Investition in hochwertigere Kabel bereits nach wenigen Monaten als wirtschaftlich vorteilhaft erweisen. Sogar eine nachträgliche Anpassung der Installation kann sich lohnen.

Normen und regulatorische Vorgaben zur Energieeffizienz

Mit der zunehmenden Bedeutung der Energieeffizienz wurden auch die Normen für die Dimensionierung elektrischer Anlagen weiterentwickelt. Das Kapitel 8.1 der NIN 2025 widmet sich der optimalen Nutzung elektrischer Energie in Niederspannungsanlagen. Dies bedeutet, dass Planer und Installateure verstärkt dazu angehalten sind, nicht nur die Mindestquerschnitte gemäss der Norm zu verwenden, sondern auch wirtschaftliche und ökologische Aspekte in ihre Berechnungen einzubeziehen.

Die Lebenszykluskosten als entscheidender Faktor

Ein häufig gemachter Fehler bei der Planung von Elektroinstallationen ist der alleinige Fokus auf die Anschaffungskosten. Wer nur den Materialpreis eines grösseren Leitungsquerschnitts betrachtet, könnte sich gegen eine grössere Dimensionierung entscheiden, weil die direkten Kosten höher sind. Betrachtet man jedoch die gesamten Lebenszykluskosten (LCC) – also alle Kosten, die über die gesamte Betriebsdauer der Leitung anfallen – zeigt sich oft ein anderes Bild.

Neben den reinen Anschaffungskosten gehören zu den Lebenszykluskosten auch die laufenden Betriebskosten, die Wartung, allfällige Reparaturen und letztlich die Energieverluste. Studien zeigen, dass die Energieverluste einer knapp bemessenen Leitung ein Vielfaches der ursprünglichen Materialkosten betragen können. Das bedeutet, dass eine auf den ersten Blick teurere Investition langfristig die günstigere Lösung sein kann.

Ein weiterer Punkt ist die Langlebigkeit der Installation. Da grössere Leitungen weniger Wärme entwickeln, altern sie langsamer, und die Isolation bleibt länger intakt. Das reduziert den Wartungsaufwand und verlängert die Lebensdauer der gesamten Elektroinstallation. In manchen Fällen kann dies bedeuten, dass eine elektrische Anlage Jahrzehnte ohne grössere Eingriffe betrieben werden kann, während bei einer zu knapp dimensionierten Leitung nach wenigen Jahren eine Nachbesserung oder sogar ein Austausch erforderlich ist. Besonders vulnerabel sind hierbei die Verbindungsstellen.

Fazit: Mehr ist weniger – aber mit Augenmass

Die geringeren Energieverluste führen nicht nur zu einer Reduktion der Stromkosten, sondern verbessern auch die Stabilität der Anlage und verlängern die Lebensdauer der Komponenten. Besonders in Anlagen mit hoher Betriebsdauer kann sich die Entscheidung für einen etwas grösseren Querschnitt bereits nach kurzer Zeit finanziell auszahlen.

Dennoch sollte die Wahl des Querschnitts nicht pauschal erfolgen. Jedes Projekt hat individuelle Anforderungen, die von der Betriebsdauer, der Belastung und den räumlichen Gegebenheiten abhängen. Die Kunst der Leitungsökonomie liegt darin, eine ganzheitliche Betrachtung vorzunehmen und den optimalen Querschnitt nicht nur nach den Installationskosten, sondern nach der gesamten Betriebsdauer der Leitung zu bemessen.

Planer und Elektroinstallateure sind deshalb gut beraten, sich nicht nur auf Faustregeln zu verlassen. Eine sorgfältige Analyse der langfristigen Kosten zeigt, dass in vielen Fällen die vermeintlich teurere Lösung am Ende die wirtschaftlich bessere ist.

Veröffentlicht am: